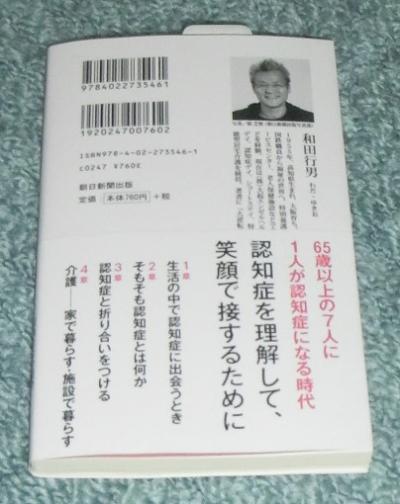

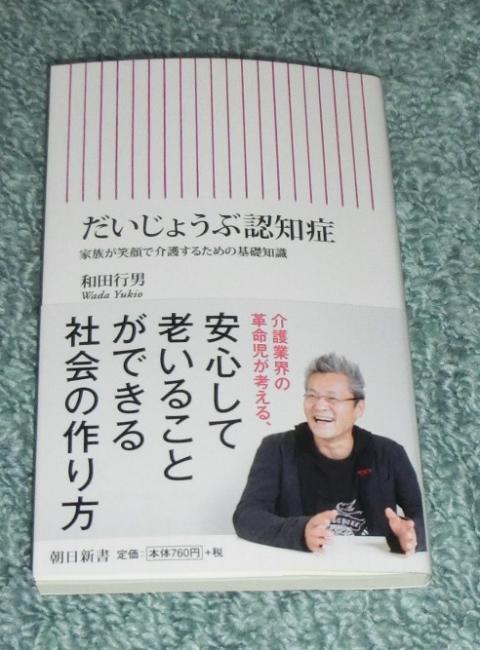

介護の学校町田本校で行われたトークライブ

「和田行男・宮崎直人」

2月21日(金曜)、18時45分から1時間、宮崎直人さんの講演。続いて、19時55分から1時間、和田行男さんと宮崎直人さんの対談となりました。ここでは、後半の和田さんと宮崎さんの対談の要旨をご紹介します。

(前回の続き)

認知症の人たちの行動を応援していくことが、我々の仕事である。

しかし、現実には行動を応援しきれるものではない。

自分では、「自立支援」という言葉は大嫌いで、自分では決して使わない。

「自立」とはそんなにたやすいことではく、とんでもないことだ。

できることは自分でする

人が互いに助け合って生きていく

社会に繋がって生きる

など、人間の基本的な性(さが)みたいなものは、我々が応援したい。

しかし、このことを自立支援とは思わない。

自立支援、尊厳の保持が大事とは言われているが、グループホームに来る人に、尊厳などない。そもそも、自分の意志とは無関係に来ているのだ。

認知症の状態になったら、できることとできないことがあるが、現実には、できないことだらけ。

それが、できるかのような幻想を振りまくのはダメだなぁ。

これからは、「見守り」というきれい事で片付けないで、「監視する」という意識を持つことが大事ではないだろうか。

(以上)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓

↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護の学校町田本校で行われたトークライブ

「和田行男・宮崎直人」

2月21日(金曜)、18時45分から1時間、宮崎直人さんの講演。続いて、19時55分から1時間、和田行男さんと宮崎直人さんの対談となりました。ここでは、後半の和田さんと宮崎さんの対談の要旨をご紹介します。

(前回の続き)

最近は、認知症という状況になったら、監視下で生きていくしかないのかな、と思うようになった。

介護の業界用語に、「見守り」と「監視」とがあるが、その違いとは。。。

「見守り」と「監視」とは、何が違うのか。。。

「見守り」とは、その人の行動を応援するときに使う。

「監視」とは、自分の範疇(はんちゅう)から外れないようにすること。

現実には、「見守り」とは言ってはいるが、ほとんどは「監視」である。

その人が自由に行動することを応援する「見守り」は、介護の現場では難しい。

今後、介護計画は、「監視」と書こうかな。

認知症になったら、「監視下に置きますよ」と宣言しなければならないと思う。

仲間に、「これからは、認知症になったら、体にチップを埋め込まれて、衛星で監視することになるのかな」とつぶやくと、「もう、そうなってるよ」と言われ驚いた。

誰も、自分の行動を「監視される」ことなど嫌に決まっている。

しかし、認知症になってしまったら、「監視されても」、しょうがないのかな、と思う。

できるだけ「監視」しないで「見守りする」ようにする。

そこで、これからは、いかに「監視しない」で、どうすれば「見守りで済ます」方法を考えることが大事かな、と思う。

(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓

↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護の学校 町田本校のトークライブ

「和田行男・宮崎直人」

2月21日(金曜)、18時45分から1時間、宮崎直人さんの講演があり、続いて、19時55分から1時間、和田行男さんと宮崎直人さんの対談となりました。ここでは、後半の和田さんと宮崎さんの対談の要旨をご紹介します。

(メインのスピーカーは和田さんで、時々、宮崎さんに意見を尋ねる形式での対談がスタート)

先日、奈良の仲間から、「若年性認知症の人が行方不明になった」という連絡を受けた。

現地に駆けつけると、すでに捜索は始まっていた。

しかし、捜索人数が足らないため、東京、滋賀、名古屋から仲間の応援を頼んだ。

結果的には、2日後、警察に保護される。

その際、警察官に対し、こう言いました。

「お前はなんだ。俺はここで仕事をしているんだ。河川敷の草刈りが終わったら帰ろうと思っていたんだ。」

つまり、周りは行方不明だと言っているが、本人がそこ(河川敷)にいる理由は、ちゃんとある。

さらに続けて、こう言いました。

「命を落とすかもしれないボクシングに行く奴を止める権利は誰にもない。たとえ家族にもない」と。。。

実は、その人、昔、ボクサーだった。

今はというと、家族の意思で精神病院へ入院させられた。

今日は、このテーマに絞ってお話しをしていきたいと思います。

(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓

↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

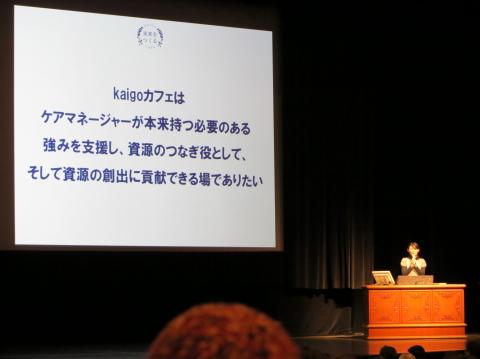

人との関わりが希薄な現代だからコミュニケーションの奥深さを楽しめる福祉人材が増えてほしい!

〜現場に対話の機会を〜

『未来をつくるkaigoカフェ』の主催者 高瀬 比左子氏

**********************************

(前回からの続き)

目標や夢をもって、いきいきと輝く福祉職が増えることで、介護業界は発展していく。

そのような福祉職が増えていくことで、業界全体の活性化やイメージアップにもつながる。

最後に、「kaigoカフェ」の生活プランは、

ケアマネージャーが本来もつ必要のある強みを支援し、

資源のつなぎ役として、

そして資源の創出に貢献できる場でありたい

福祉には正解がない

だからこそ対話が必要である

ということを様々な対話の場を通じてお伝えしていきたい。

現場のファシリテーター型リーダーの創出に貢献したい。

介護福祉業界における対話の場づくり、

風通しのよい環境づくりに貢献したい

煩わしい、面倒くさいという発想から、

やりがい、人間的な深みや魅力の創造へ価値の転換ができる

介護福祉職の育成に取り組みたい。

私の行動の原点は、

今よりももっと貢献できる自分になりたい

その思いが原点です。

あなたはどんなところで自分らしさを発揮でき、いきいきとした毎日を過ごせる場所が見つけられますか?

可能性は無限にあると思います。

最後に、皆様に記入して頂いた目標を頭の上に掲げて頂きたいと思います。

ぜひ、今日から、皆様と共有したアクションを元に、一歩を踏み出してみてください。

この小さな夢の実現のひとつひとつが、福祉の未来をつくるのだと思います。

今日から福祉の未来をつくる仲間になってつながり、新しい福祉の未来をともにつくりましょう!

今日は、本当にありがとうございました。

(講演終了)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓

↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

人との関わりが希薄な現代だからコミュニケーションの奥深さを楽しめる福祉人材が増えてほしい!

〜現場に対話の機会を〜

『未来をつくるkaigoカフェ』の主催者 高瀬 比左子氏

**********************************

(前回からの続き)

そのような異なる価値観の人たちと共に働き、自分を保っていくためには、

先輩が言っているから

管理者が言っているから

というように、

人の意見だけを鵜呑みにせず、自分の頭で考えて判断する能力を身に付ける必要がある。

自分の軸を持つためのひとつの方法は、

組織の中の常識だけに縛られない

視野を拡げる

自分や今いる組織を客観的に見る目をもつことが大切。

そのためには、

肩書や役職、職種や業種を問わず、自由な会話ができる「kaigoカフェ」のような場に参加することもひとつの方法。

ここで、「kaigoカフェ」で開催している生活プランをご紹介します。

生活プランとは、

仕事でもプライベートでも自分自身の毎日が生き生きと楽しむために自ら作るものです。

介護職や介護に関わる者として忙しい毎日を過ごしていると、アッという間に半年、一年が過ぎてしまう。

自分のやりたいことやなりたい姿が何なのか、考える余裕すらないのが現実。

そんな介護を提供する側の介護職も自分らしく毎日をイキイキと過ごすために目的意識をもって自分なりに思い描く未来を実現させていく必要がある。

要介護者の方の強みを活かし生活の質を高めるためのプランは、介護を提供する側の介護職にとっても大切な発想。

「kaigoカフェ」では、半年に一回、夢の後押しをするために、参加者は、生活プランを共有する場を作り、公表することにしている。

自分が実現したい夢や目標を公表することにより、

後戻りできない状況を作る

自分の中でも明確な意識付けができる

応援してくれる人が現れる

結果的に実現の可能性が高まる。

(次回に続く)

このあと、檀上で6人の生活プランの例が発表される。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓

↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

人との関わりが希薄な現代だからコミュニケーションの奥深さを楽しめる福祉人材が増えてほしい!

〜現場に対話の機会を〜

『未来をつくるkaigoカフェ』の主催者 高瀬 比左子氏

**********************************

(前回からの続き)

せわしなく時間に追われる日常の中で、我々は、人のマイナスの部分や悪いところに目が行きがちです。

しかし、プラスの部分、強みをみる瞬間を自分だけでなく他者に対しても身に着けていくことが、福祉の仕事に関わる者として欠かせない視点ではないかと感じています。

福祉の現場では、

本来の業務ではなく人間関係が原因で離職をしている人が本当に多い

と、長年現場にかかわる中で感じています。

その理由のひとつに、

さまざまなきっかけで福祉の仕事に就いている人が多いため、価値観のぶつかり合いがある

と言ってもいいかもしれません。

厚生労働省の調べでも、福祉の仕事に就いている理由として、

働き甲斐があると思ったから

自分の能力が活かせると思ったから

といった理由が上位を占めていますが、そのような前向きの理由の方ばかりではなく、

需要が増え、就職がしやすいと思ったから

とりあえず他にやりたいことが無かったから

生活のためにやむを得ず

といったさまざな理由、きっかけで福祉の仕事を選ばれている方が多い現実がある。

さまざまな考え方のギャップ、温度差が生まれ、溝が深まっていくということがある。

そこで、

違いは、あって当たり前という前提で話を進める必要がある

違いがあるからこそ、強みの部分を活かしあえたり、新たな発見があるのだ

そんな風に考え方を転換していく必要がある。

「違いを受け入れる能力」

というものが、

福祉職には欠かせない資質になってくる

と感じています。

(次回に続く)

人との関わりが希薄な現代だからコミュニケーションの奥深さを楽しめる福祉人材が増えてほしい!

〜現場に対話の機会を〜

『未来をつくるkaigoカフェ』の主催者 高瀬 比左子氏

**********************************

(前回からの続き)

「自分自身の自己紹介の中で、マイナスの表現を使った方はどれくらいいらっしゃいますか?」

「結構、多くいらっしゃるようです。。。」

実はこのマイナスの部分は、すべてプラスに変換できる要素を秘めています。

例えば、私であれば、

天然でおっちょこちょいなマイペースの

高瀬比佐子です。

という表現は

純粋で考えをすぐに行動に移せる自分の世界を持っている

高瀬比佐子です。

といったプラスの表現になります。同様の例として、

あきらめが悪い → ねばり強い

気まぐれ → 物事にこだわらない

おせっかい → 親切な

お人よし → 人の気持ちを考える

変わっている → 独創的な

消極的な → 冷静な

調子にのりやすい → ノリがいい

なれなれしい → 溶け込みやすい

優柔不断な → 他人の意見を尊重する

というような表現に変換することができます。

これを見て頂いて、何を言いたいかと申しますと、

「自分自身がマイナスに感じていたり、コンプレックスに感じていることが、実は誰にでも強みになる」

ということです。

今の時代、コンプレックスが強みになる時代ではないかと思います。

私自身、全くコミュニケーションに自信がありませんでしたが、このような対話の場を始めることにより変わることが出来ました。苦手だからこそ、当事者意識をもって取り組むことができているわけです。

「コンプレックスは、自分を突き動かす原動力になる」

と私は言いたいです。

(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓

↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

人との関わりが希薄な現代だからコミュニケーションの奥深さを楽しめる福祉人材が増えてほしい!

〜現場に対話の機会を〜

『未来をつくるkaigoカフェ』の主催者 高瀬 比左子氏

**********************************

(前回からの続き)

自分の思い描く未来が全くイメージできない状況に陥ってしまう。

そんなとき、フェイスブックなどソーシャルネットワーク上で、さまざまな形で介護業界を変えようという人たちの存在を知ることになります。

そこで、

「組織の上の決められたレールの上ではなく、自分なりに介護業界に貢献できる方法があるのではないか」

「もしも、レールの上に自分の欲しい未来がないなら、自分で作るという選択肢もあるのではないか」

と考えるようになります。

そこで、以前から、問題意識として感じていた

「対話を通じて介護業界に貢献できる方法はないだろうか」

と思い、「未来をつくるkaigoカフェ」を立ち上げることになる。

「未来をつくるkaigoカフェ」設立の想いは、

「利用者様のその人らしさを活かした支援をする介護職や介護に関わる人間こそ、自分らしく働くということに対して、一人ひとりが、もっと真剣に向き合って考える必要があるのではないか」

それには、

「介護に関する身近なテーマをもとに、肩書きや役職を気にせず、自由に思いを語ることで自分自身の見落としていた可能性や自分自身の中に眠るものを呼び覚まし、一歩踏み出すきっかけを作れる場を作りたい」

ということです。

高瀬さんご自身、

「何より自分らしく、毎日を主体的に生きるということが大切である」

と感じている。

ここで、会場の観客に対し、お隣り同士、自分らしさを生かした自己紹介をするよう勧められる。

(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓

↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓